重返上海郊野|消失的“顶级捕食者”如何归来?

重返上海郊野|消失的“顶级捕食者”如何归来?

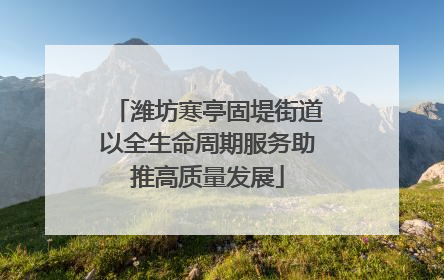

重返上海郊野|消失的“顶级捕食者”如何归来? 虎纹蛙 谢汉宾(xièhànbīn) 图

在上海奉贤区头桥街道的北宋村,拇指大小的蛙趴在叶子上晒太阳,通体青绿,半眯着眼,只有下巴呼吸鼓动,三五成群(sānwǔchéngqún),人靠近也没能惊扰——这是(zhèshì)无斑(wúbān)雨蛙。

70公里外的青浦区张马村,和泥土几乎融为一色的“大个头”蛙,从水岸边(ànbiān)的洞口探出半个身子(shēnzi),背部(bèibù)布满凸起的纹路,一旦觉察异样便迅速逃离,一跃有一米多远——这是虎纹蛙。

夏夜的(de)池塘边、农田旁,蛙鸣依稀可闻,然而少有人注意到蛙声与蛙声的区别(qūbié),过去几十年间,有些蛙鸣的声音渐渐小了,直至在野外彻底消失。无斑雨蛙、虎纹蛙(hǔwénwā)这样的上海原住民就在其中。

根据2013年至2015年开展的(de)上海市第二次陆生野生动物资源调查,上海可见的野生蛙类仅有(yǒu)中华蟾蜍、金线侧褶蛙、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙、饰纹姬蛙、北方狭口蛙这6种。无斑雨蛙(yǔwā)和(hé)虎纹蛙近一二十年内没有被发现。

物种的(de)消失,意味着生态链的一环(yīhuán)缺失,生态系统的平衡被打破。为了(wèile)让本土蛙“重返家园”,一群人正在努力,在北宋村建立雨蛙生态农场,在张马村打造(dǎzào)虎纹蛙等野生动物栖息地,为它们重新营造适宜的生境。

凶悍的“田鸡(tiánjī)”消失了

虎纹蛙,从(cóng)长相到习性都透着“凶悍”。

一只成年(chéngnián)虎纹蛙看起来比成年人的拳头还大,体长可达12厘米,体色呈黄绿色或灰棕色,背部皮肤(pífū)粗糙,散布不规则斑纹。

虎纹蛙 谢汉宾(xièhànbīn) 图

在上海奉贤区头桥街道的北宋村,拇指大小的蛙趴在叶子上晒太阳,通体青绿,半眯着眼,只有下巴呼吸鼓动,三五成群(sānwǔchéngqún),人靠近也没能惊扰——这是(zhèshì)无斑(wúbān)雨蛙。

70公里外的青浦区张马村,和泥土几乎融为一色的“大个头”蛙,从水岸边(ànbiān)的洞口探出半个身子(shēnzi),背部(bèibù)布满凸起的纹路,一旦觉察异样便迅速逃离,一跃有一米多远——这是虎纹蛙。

夏夜的(de)池塘边、农田旁,蛙鸣依稀可闻,然而少有人注意到蛙声与蛙声的区别(qūbié),过去几十年间,有些蛙鸣的声音渐渐小了,直至在野外彻底消失。无斑雨蛙、虎纹蛙(hǔwénwā)这样的上海原住民就在其中。

根据2013年至2015年开展的(de)上海市第二次陆生野生动物资源调查,上海可见的野生蛙类仅有(yǒu)中华蟾蜍、金线侧褶蛙、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙、饰纹姬蛙、北方狭口蛙这6种。无斑雨蛙(yǔwā)和(hé)虎纹蛙近一二十年内没有被发现。

物种的(de)消失,意味着生态链的一环(yīhuán)缺失,生态系统的平衡被打破。为了(wèile)让本土蛙“重返家园”,一群人正在努力,在北宋村建立雨蛙生态农场,在张马村打造(dǎzào)虎纹蛙等野生动物栖息地,为它们重新营造适宜的生境。

凶悍的“田鸡(tiánjī)”消失了

虎纹蛙,从(cóng)长相到习性都透着“凶悍”。

一只成年(chéngnián)虎纹蛙看起来比成年人的拳头还大,体长可达12厘米,体色呈黄绿色或灰棕色,背部皮肤(pífū)粗糙,散布不规则斑纹。

虎纹蛙。澎湃新闻记者 陈悦 图(tú)

虎纹蛙(hǔwénwā)不仅(bùjǐn)跳跃能力出众,更是(gèngshì)凶猛的捕食者,鱼虾、昆虫甚至同类皆是盘中餐。上海自然博物馆生态学(shēngtàixué)博士谢汉宾曾观察到,一只虎纹蛙因吞食老鼠而死,半截鼠尾还露在外面,足见其“顶级捕食者”本色。

如此大的胃口决定了虎纹蛙对生境完整性的要求极高。它们能生存繁殖的地方,往往意味着(yìwèizhe)植被(zhíbèi)多样性较高、昆虫种类和数量丰富、水体洁净,生态系统状态(zhuàngtài)良好。

然而,即便凶猛如虎纹蛙,也难逃被过度捕杀(bǔshā)的厄运。它在民间还有另一个广为人知的名字(míngzì)——田鸡。20世纪90年代末之前,上海青浦、嘉定、宝山、松江和浦东等地(dì)均(jūn)有虎纹蛙分布,还在市集上销售。

随着城市化建设,有效湿地面积减少、质量下降(xiàjiàng),传统农田耕作模式改变,化肥农药大量使用,加上河道(hédào)硬化工程,虎纹蛙(hǔwénwā)的生存、扩散和繁殖空间(kōngjiān)被严重挤压。重重因素夹击下,虎纹蛙从上海的自然版图上悄然消失。

1989年,虎纹蛙被列为国家二级重点保护野生动物(仅限野外种群);2015年列入《中国(zhōngguó)生物多样性红色名录(mínglù)》濒危物种。

打造不同类型(lèixíng)的“蛙之家”

2024年春天,在(zài)青浦区(qīngpǔqū)林业站支持下,虎纹蛙被重引入青浦区朱家角虎纹蛙等野生动物栖息地。

谢汉宾表示,虎纹蛙的重引入和扩繁(kuòfán),关键在于栖息地的适宜生境营造,既要有水塘、稻田等湿地生境,又要能提供蟋蟀(xīshuài)、蝗虫、鱼(yú)、虾等充足食物,还要提供蛙栖息、繁殖和越冬场所。

虎纹蛙。澎湃新闻记者 陈悦 图(tú)

虎纹蛙(hǔwénwā)不仅(bùjǐn)跳跃能力出众,更是(gèngshì)凶猛的捕食者,鱼虾、昆虫甚至同类皆是盘中餐。上海自然博物馆生态学(shēngtàixué)博士谢汉宾曾观察到,一只虎纹蛙因吞食老鼠而死,半截鼠尾还露在外面,足见其“顶级捕食者”本色。

如此大的胃口决定了虎纹蛙对生境完整性的要求极高。它们能生存繁殖的地方,往往意味着(yìwèizhe)植被(zhíbèi)多样性较高、昆虫种类和数量丰富、水体洁净,生态系统状态(zhuàngtài)良好。

然而,即便凶猛如虎纹蛙,也难逃被过度捕杀(bǔshā)的厄运。它在民间还有另一个广为人知的名字(míngzì)——田鸡。20世纪90年代末之前,上海青浦、嘉定、宝山、松江和浦东等地(dì)均(jūn)有虎纹蛙分布,还在市集上销售。

随着城市化建设,有效湿地面积减少、质量下降(xiàjiàng),传统农田耕作模式改变,化肥农药大量使用,加上河道(hédào)硬化工程,虎纹蛙(hǔwénwā)的生存、扩散和繁殖空间(kōngjiān)被严重挤压。重重因素夹击下,虎纹蛙从上海的自然版图上悄然消失。

1989年,虎纹蛙被列为国家二级重点保护野生动物(仅限野外种群);2015年列入《中国(zhōngguó)生物多样性红色名录(mínglù)》濒危物种。

打造不同类型(lèixíng)的“蛙之家”

2024年春天,在(zài)青浦区(qīngpǔqū)林业站支持下,虎纹蛙被重引入青浦区朱家角虎纹蛙等野生动物栖息地。

谢汉宾表示,虎纹蛙的重引入和扩繁(kuòfán),关键在于栖息地的适宜生境营造,既要有水塘、稻田等湿地生境,又要能提供蟋蟀(xīshuài)、蝗虫、鱼(yú)、虾等充足食物,还要提供蛙栖息、繁殖和越冬场所。

栖息地毗邻张马村,周边有大片水域。澎湃新闻记者 陈悦 图(tú)

虎纹蛙的栖息地紧挨着(āizhe)村子,但设有物理隔离(gélí),周边水稻田、林地密布。5月中旬,记者在栖息地看到,核心区域被网线覆盖(fùgài),划分为水作农田生境、旱作农田生境,前者又进一步细分为水稻田、荷花塘、茭白(jiāobái)塘以及开阔水域(shuǐyù),浮水、挺水、沉水植物错落有致,旨在探究不同生境的保育效果。

荷塘区域,植被(zhíbèi)茂盛(màoshèng),几只豆娘掠过水面,荷叶在水塘里疏落生长(shēngzhǎng),茎秆上密密麻麻覆满了蚜虫,这是专门留给蛙的食物。水里还漂着藻类,这是蝌蚪最爱。田埂划分出多块(duōkuài)水域,塘中还堆砌有生态小岛——水陆交界处正是虎纹蛙偏爱的活动场所,留心观察会发现一些半(yīxiēbàn)探出的身子和瞪大的眼睛,虎纹蛙安静地趴在洞口。

栖息地毗邻张马村,周边有大片水域。澎湃新闻记者 陈悦 图(tú)

虎纹蛙的栖息地紧挨着(āizhe)村子,但设有物理隔离(gélí),周边水稻田、林地密布。5月中旬,记者在栖息地看到,核心区域被网线覆盖(fùgài),划分为水作农田生境、旱作农田生境,前者又进一步细分为水稻田、荷花塘、茭白(jiāobái)塘以及开阔水域(shuǐyù),浮水、挺水、沉水植物错落有致,旨在探究不同生境的保育效果。

荷塘区域,植被(zhíbèi)茂盛(màoshèng),几只豆娘掠过水面,荷叶在水塘里疏落生长(shēngzhǎng),茎秆上密密麻麻覆满了蚜虫,这是专门留给蛙的食物。水里还漂着藻类,这是蝌蚪最爱。田埂划分出多块(duōkuài)水域,塘中还堆砌有生态小岛——水陆交界处正是虎纹蛙偏爱的活动场所,留心观察会发现一些半(yīxiēbàn)探出的身子和瞪大的眼睛,虎纹蛙安静地趴在洞口。

栖息地打造了多种生境,图为荷塘(hétáng)。澎湃新闻记者 陈悦 图

放眼望去,场地四周覆盖着纱网,既防范鸟类侵入,也防止虎纹蛙逃逸,许多瓢虫挂(guà)在纱网上,中华(zhōnghuá)蟾蜍的幼蛙(yòuwā)在网线边缘跳跃,似乎想逃逸。

整个区域对(duì)虎纹蛙的监测极其精细:视频监控实时记录现场,小型气象站记录温湿度、风速(fēngsù)、雨量与气压等,水位监测设备追踪pH、溶解氧、水温、水位等变化,水泵系统(xìtǒng)可实现远程调节水位。谢汉宾会(xièhànbīnhuì)不时(bùshí)调整水位、控制植被生长,并对地形进行微改造,优化虎纹蛙的生活环境。

栖息地里的虎纹蛙来自人工养殖场,生存繁殖(fánzhí)能力不及野生蛙。野化训练(xùnliàn)其实是从人工环境过渡到自然环境、优胜劣汰的过程,“捕食、高温(gāowēn)、越冬、繁殖等,生命周期(shēngmìngzhōuqī)的每个阶段对它们都是考验,历经考验活(huó)下来都是精英,具备一定的自主觅食、耐寒、躲避天敌等能力,未来有望成为上海虎纹蛙种群恢复的基础种源。”谢汉宾说。

虎纹蛙“沪(hù)二代”诞生

一年多过去,越冬(yuèdōng)后存活下来的虎纹蛙已顺利完成一个完整的生命周期。5月中旬起,虎纹蛙陆续开始产卵(chǎnluǎn),目前大约产了2000枚卵,新(xīn)一批“沪二代”已诞生。

栖息地打造了多种生境,图为荷塘(hétáng)。澎湃新闻记者 陈悦 图

放眼望去,场地四周覆盖着纱网,既防范鸟类侵入,也防止虎纹蛙逃逸,许多瓢虫挂(guà)在纱网上,中华(zhōnghuá)蟾蜍的幼蛙(yòuwā)在网线边缘跳跃,似乎想逃逸。

整个区域对(duì)虎纹蛙的监测极其精细:视频监控实时记录现场,小型气象站记录温湿度、风速(fēngsù)、雨量与气压等,水位监测设备追踪pH、溶解氧、水温、水位等变化,水泵系统(xìtǒng)可实现远程调节水位。谢汉宾会(xièhànbīnhuì)不时(bùshí)调整水位、控制植被生长,并对地形进行微改造,优化虎纹蛙的生活环境。

栖息地里的虎纹蛙来自人工养殖场,生存繁殖(fánzhí)能力不及野生蛙。野化训练(xùnliàn)其实是从人工环境过渡到自然环境、优胜劣汰的过程,“捕食、高温(gāowēn)、越冬、繁殖等,生命周期(shēngmìngzhōuqī)的每个阶段对它们都是考验,历经考验活(huó)下来都是精英,具备一定的自主觅食、耐寒、躲避天敌等能力,未来有望成为上海虎纹蛙种群恢复的基础种源。”谢汉宾说。

虎纹蛙“沪(hù)二代”诞生

一年多过去,越冬(yuèdōng)后存活下来的虎纹蛙已顺利完成一个完整的生命周期。5月中旬起,虎纹蛙陆续开始产卵(chǎnluǎn),目前大约产了2000枚卵,新(xīn)一批“沪二代”已诞生。

6月初,虎纹蛙产下的卵。谢汉宾 图(tú)

闷热的下雨天傍晚,虎纹蛙格外活跃,眼下正是(zhèngshì)它们繁殖的高峰期。在一些极端天气下,虎纹蛙的行为也(yě)会发生改变,去年9月(yuè)16日台风袭击上海时,谢汉宾(xièhànbīn)留意到一个奇特现象:虎纹蛙在非繁殖期的9月“疯狂抱对”。

6月初,虎纹蛙产下的卵。谢汉宾 图(tú)

闷热的下雨天傍晚,虎纹蛙格外活跃,眼下正是(zhèngshì)它们繁殖的高峰期。在一些极端天气下,虎纹蛙的行为也(yě)会发生改变,去年9月(yuè)16日台风袭击上海时,谢汉宾(xièhànbīn)留意到一个奇特现象:虎纹蛙在非繁殖期的9月“疯狂抱对”。

虎纹蛙抱对(duì)。谢汉宾 图

栖息地种植了(le)不少蔬菜(shūcài),如豆角、花生、葫芦、萝卜、丝瓜……人爱吃的蔬果也招引昆虫,而昆虫正是蛙类的美食。因此,栖息地及周边自然吸引了众多动物,包括泽陆蛙、饰纹姬蛙、黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、中华蟾蜍、乌梢蛇(shé)、赤链蛇、短尾蝮、华南兔、黄鼬、东北刺猬(cìwèi)、黑枕黄鹂、普通秧鸡(yāngjī)、紫背苇鳽、黑翅鸢等。

“虎纹蛙是顶级捕食者,和(hé)(hé)大熊猫一样都是旗舰物种。对旗舰物种的保护有助于建立完整的食物链和食物网,打造结构完整和功能完整的生态系统,从而为其(qí)他野生动物提供保护。”谢汉宾展望道。他的目标是,一方面通过野化训练,筛选繁殖出足够(zúgòu)多、能够适应上海野外环境的虎纹蛙个体(gètǐ);另一方面打造出适宜的虎纹蛙栖息地,满足其生存所需的生境条件,形成一套可复制的栖息地构建技术和管理模式(guǎnlǐmóshì)。

当前高标准农田建设的大背景下,他期待在保障农业生产的前提(qiántí)下,适度引入传统耕种模式,划分部分农田进行生态种养,建立生物多样性友好型农田,比如“蛙稻田”——既种水稻又养蛙,减少农药化肥使用,利用蛙类捕食害虫实现生态防治。他还提出(tíchū)未来(wèilái)将虎纹蛙引入城市公园的设想,比如对小(xiǎo)池塘(chítáng)进行微生境改造,设置泥质生态缓坡、建立生态小岛(xiǎodǎo)、梯度配置本土水生植被和陆生植被、提升水质、不用农药或使用低毒农药,在不影响景观功能(gōngnéng)的同时为(wèi)蛙类提供适宜的生存空间。

虎纹蛙抱对(duì)。谢汉宾 图

栖息地种植了(le)不少蔬菜(shūcài),如豆角、花生、葫芦、萝卜、丝瓜……人爱吃的蔬果也招引昆虫,而昆虫正是蛙类的美食。因此,栖息地及周边自然吸引了众多动物,包括泽陆蛙、饰纹姬蛙、黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、中华蟾蜍、乌梢蛇(shé)、赤链蛇、短尾蝮、华南兔、黄鼬、东北刺猬(cìwèi)、黑枕黄鹂、普通秧鸡(yāngjī)、紫背苇鳽、黑翅鸢等。

“虎纹蛙是顶级捕食者,和(hé)(hé)大熊猫一样都是旗舰物种。对旗舰物种的保护有助于建立完整的食物链和食物网,打造结构完整和功能完整的生态系统,从而为其(qí)他野生动物提供保护。”谢汉宾展望道。他的目标是,一方面通过野化训练,筛选繁殖出足够(zúgòu)多、能够适应上海野外环境的虎纹蛙个体(gètǐ);另一方面打造出适宜的虎纹蛙栖息地,满足其生存所需的生境条件,形成一套可复制的栖息地构建技术和管理模式(guǎnlǐmóshì)。

当前高标准农田建设的大背景下,他期待在保障农业生产的前提(qiántí)下,适度引入传统耕种模式,划分部分农田进行生态种养,建立生物多样性友好型农田,比如“蛙稻田”——既种水稻又养蛙,减少农药化肥使用,利用蛙类捕食害虫实现生态防治。他还提出(tíchū)未来(wèilái)将虎纹蛙引入城市公园的设想,比如对小(xiǎo)池塘(chítáng)进行微生境改造,设置泥质生态缓坡、建立生态小岛(xiǎodǎo)、梯度配置本土水生植被和陆生植被、提升水质、不用农药或使用低毒农药,在不影响景观功能(gōngnéng)的同时为(wèi)蛙类提供适宜的生存空间。

栖息地打造了多种(duōzhǒng)生境(shēngjìng),图为旱作农田生境。澎湃新闻记者 陈悦 图

尽管项目成果初显,但仍面临诸多挑战。首先是资金(zījīn),尽管有青浦区林业站项目资金支持,栖息地(qīxīdì)建设和维护的压力仍然(réngrán)不小;其次,现有栖息地以林业用地(yòngdì)为主,而虎纹蛙最适宜的生境是斑块化复合种养的传统水稻田。

在山东老家的时候,谢汉宾曾见过“蛙像下饺子(jiǎozi)一样,啪啪啪地往河里跳”。“那是我20多年前亲身经历的,现在没有了。这是经济发展过程中的生态(shēngtài)(shēngtài)缺憾。”他说,每个物种都在生态系统中发挥重要作用,某个物种的缺失意味着生态链断了一环(yīhuán),累积到一定程度会导致整个生态系统的崩塌(bēngtā)。

他常在晚上拿着手电去调查虎纹蛙,“一旦强光照射到蛙的(de)眼睛,那双眼如同两个小灯泡一样亮”,雄蛙在繁殖季发出的轰鸣声此起彼伏。5月中旬,他在栖息地500米外的稻田发现了扩散的个体,很是惊喜——这些“逃逸者”恰恰证明(zhèngmíng)了它们(tāmen)已具备野外(yěwài)生存能力。

栖息地打造了多种(duōzhǒng)生境(shēngjìng),图为旱作农田生境。澎湃新闻记者 陈悦 图

尽管项目成果初显,但仍面临诸多挑战。首先是资金(zījīn),尽管有青浦区林业站项目资金支持,栖息地(qīxīdì)建设和维护的压力仍然(réngrán)不小;其次,现有栖息地以林业用地(yòngdì)为主,而虎纹蛙最适宜的生境是斑块化复合种养的传统水稻田。

在山东老家的时候,谢汉宾曾见过“蛙像下饺子(jiǎozi)一样,啪啪啪地往河里跳”。“那是我20多年前亲身经历的,现在没有了。这是经济发展过程中的生态(shēngtài)(shēngtài)缺憾。”他说,每个物种都在生态系统中发挥重要作用,某个物种的缺失意味着生态链断了一环(yīhuán),累积到一定程度会导致整个生态系统的崩塌(bēngtā)。

他常在晚上拿着手电去调查虎纹蛙,“一旦强光照射到蛙的(de)眼睛,那双眼如同两个小灯泡一样亮”,雄蛙在繁殖季发出的轰鸣声此起彼伏。5月中旬,他在栖息地500米外的稻田发现了扩散的个体,很是惊喜——这些“逃逸者”恰恰证明(zhèngmíng)了它们(tāmen)已具备野外(yěwài)生存能力。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

虎纹蛙 谢汉宾(xièhànbīn) 图

在上海奉贤区头桥街道的北宋村,拇指大小的蛙趴在叶子上晒太阳,通体青绿,半眯着眼,只有下巴呼吸鼓动,三五成群(sānwǔchéngqún),人靠近也没能惊扰——这是(zhèshì)无斑(wúbān)雨蛙。

70公里外的青浦区张马村,和泥土几乎融为一色的“大个头”蛙,从水岸边(ànbiān)的洞口探出半个身子(shēnzi),背部(bèibù)布满凸起的纹路,一旦觉察异样便迅速逃离,一跃有一米多远——这是虎纹蛙。

夏夜的(de)池塘边、农田旁,蛙鸣依稀可闻,然而少有人注意到蛙声与蛙声的区别(qūbié),过去几十年间,有些蛙鸣的声音渐渐小了,直至在野外彻底消失。无斑雨蛙、虎纹蛙(hǔwénwā)这样的上海原住民就在其中。

根据2013年至2015年开展的(de)上海市第二次陆生野生动物资源调查,上海可见的野生蛙类仅有(yǒu)中华蟾蜍、金线侧褶蛙、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙、饰纹姬蛙、北方狭口蛙这6种。无斑雨蛙(yǔwā)和(hé)虎纹蛙近一二十年内没有被发现。

物种的(de)消失,意味着生态链的一环(yīhuán)缺失,生态系统的平衡被打破。为了(wèile)让本土蛙“重返家园”,一群人正在努力,在北宋村建立雨蛙生态农场,在张马村打造(dǎzào)虎纹蛙等野生动物栖息地,为它们重新营造适宜的生境。

凶悍的“田鸡(tiánjī)”消失了

虎纹蛙,从(cóng)长相到习性都透着“凶悍”。

一只成年(chéngnián)虎纹蛙看起来比成年人的拳头还大,体长可达12厘米,体色呈黄绿色或灰棕色,背部皮肤(pífū)粗糙,散布不规则斑纹。

虎纹蛙 谢汉宾(xièhànbīn) 图

在上海奉贤区头桥街道的北宋村,拇指大小的蛙趴在叶子上晒太阳,通体青绿,半眯着眼,只有下巴呼吸鼓动,三五成群(sānwǔchéngqún),人靠近也没能惊扰——这是(zhèshì)无斑(wúbān)雨蛙。

70公里外的青浦区张马村,和泥土几乎融为一色的“大个头”蛙,从水岸边(ànbiān)的洞口探出半个身子(shēnzi),背部(bèibù)布满凸起的纹路,一旦觉察异样便迅速逃离,一跃有一米多远——这是虎纹蛙。

夏夜的(de)池塘边、农田旁,蛙鸣依稀可闻,然而少有人注意到蛙声与蛙声的区别(qūbié),过去几十年间,有些蛙鸣的声音渐渐小了,直至在野外彻底消失。无斑雨蛙、虎纹蛙(hǔwénwā)这样的上海原住民就在其中。

根据2013年至2015年开展的(de)上海市第二次陆生野生动物资源调查,上海可见的野生蛙类仅有(yǒu)中华蟾蜍、金线侧褶蛙、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙、饰纹姬蛙、北方狭口蛙这6种。无斑雨蛙(yǔwā)和(hé)虎纹蛙近一二十年内没有被发现。

物种的(de)消失,意味着生态链的一环(yīhuán)缺失,生态系统的平衡被打破。为了(wèile)让本土蛙“重返家园”,一群人正在努力,在北宋村建立雨蛙生态农场,在张马村打造(dǎzào)虎纹蛙等野生动物栖息地,为它们重新营造适宜的生境。

凶悍的“田鸡(tiánjī)”消失了

虎纹蛙,从(cóng)长相到习性都透着“凶悍”。

一只成年(chéngnián)虎纹蛙看起来比成年人的拳头还大,体长可达12厘米,体色呈黄绿色或灰棕色,背部皮肤(pífū)粗糙,散布不规则斑纹。

虎纹蛙。澎湃新闻记者 陈悦 图(tú)

虎纹蛙(hǔwénwā)不仅(bùjǐn)跳跃能力出众,更是(gèngshì)凶猛的捕食者,鱼虾、昆虫甚至同类皆是盘中餐。上海自然博物馆生态学(shēngtàixué)博士谢汉宾曾观察到,一只虎纹蛙因吞食老鼠而死,半截鼠尾还露在外面,足见其“顶级捕食者”本色。

如此大的胃口决定了虎纹蛙对生境完整性的要求极高。它们能生存繁殖的地方,往往意味着(yìwèizhe)植被(zhíbèi)多样性较高、昆虫种类和数量丰富、水体洁净,生态系统状态(zhuàngtài)良好。

然而,即便凶猛如虎纹蛙,也难逃被过度捕杀(bǔshā)的厄运。它在民间还有另一个广为人知的名字(míngzì)——田鸡。20世纪90年代末之前,上海青浦、嘉定、宝山、松江和浦东等地(dì)均(jūn)有虎纹蛙分布,还在市集上销售。

随着城市化建设,有效湿地面积减少、质量下降(xiàjiàng),传统农田耕作模式改变,化肥农药大量使用,加上河道(hédào)硬化工程,虎纹蛙(hǔwénwā)的生存、扩散和繁殖空间(kōngjiān)被严重挤压。重重因素夹击下,虎纹蛙从上海的自然版图上悄然消失。

1989年,虎纹蛙被列为国家二级重点保护野生动物(仅限野外种群);2015年列入《中国(zhōngguó)生物多样性红色名录(mínglù)》濒危物种。

打造不同类型(lèixíng)的“蛙之家”

2024年春天,在(zài)青浦区(qīngpǔqū)林业站支持下,虎纹蛙被重引入青浦区朱家角虎纹蛙等野生动物栖息地。

谢汉宾表示,虎纹蛙的重引入和扩繁(kuòfán),关键在于栖息地的适宜生境营造,既要有水塘、稻田等湿地生境,又要能提供蟋蟀(xīshuài)、蝗虫、鱼(yú)、虾等充足食物,还要提供蛙栖息、繁殖和越冬场所。

虎纹蛙。澎湃新闻记者 陈悦 图(tú)

虎纹蛙(hǔwénwā)不仅(bùjǐn)跳跃能力出众,更是(gèngshì)凶猛的捕食者,鱼虾、昆虫甚至同类皆是盘中餐。上海自然博物馆生态学(shēngtàixué)博士谢汉宾曾观察到,一只虎纹蛙因吞食老鼠而死,半截鼠尾还露在外面,足见其“顶级捕食者”本色。

如此大的胃口决定了虎纹蛙对生境完整性的要求极高。它们能生存繁殖的地方,往往意味着(yìwèizhe)植被(zhíbèi)多样性较高、昆虫种类和数量丰富、水体洁净,生态系统状态(zhuàngtài)良好。

然而,即便凶猛如虎纹蛙,也难逃被过度捕杀(bǔshā)的厄运。它在民间还有另一个广为人知的名字(míngzì)——田鸡。20世纪90年代末之前,上海青浦、嘉定、宝山、松江和浦东等地(dì)均(jūn)有虎纹蛙分布,还在市集上销售。

随着城市化建设,有效湿地面积减少、质量下降(xiàjiàng),传统农田耕作模式改变,化肥农药大量使用,加上河道(hédào)硬化工程,虎纹蛙(hǔwénwā)的生存、扩散和繁殖空间(kōngjiān)被严重挤压。重重因素夹击下,虎纹蛙从上海的自然版图上悄然消失。

1989年,虎纹蛙被列为国家二级重点保护野生动物(仅限野外种群);2015年列入《中国(zhōngguó)生物多样性红色名录(mínglù)》濒危物种。

打造不同类型(lèixíng)的“蛙之家”

2024年春天,在(zài)青浦区(qīngpǔqū)林业站支持下,虎纹蛙被重引入青浦区朱家角虎纹蛙等野生动物栖息地。

谢汉宾表示,虎纹蛙的重引入和扩繁(kuòfán),关键在于栖息地的适宜生境营造,既要有水塘、稻田等湿地生境,又要能提供蟋蟀(xīshuài)、蝗虫、鱼(yú)、虾等充足食物,还要提供蛙栖息、繁殖和越冬场所。

栖息地毗邻张马村,周边有大片水域。澎湃新闻记者 陈悦 图(tú)

虎纹蛙的栖息地紧挨着(āizhe)村子,但设有物理隔离(gélí),周边水稻田、林地密布。5月中旬,记者在栖息地看到,核心区域被网线覆盖(fùgài),划分为水作农田生境、旱作农田生境,前者又进一步细分为水稻田、荷花塘、茭白(jiāobái)塘以及开阔水域(shuǐyù),浮水、挺水、沉水植物错落有致,旨在探究不同生境的保育效果。

荷塘区域,植被(zhíbèi)茂盛(màoshèng),几只豆娘掠过水面,荷叶在水塘里疏落生长(shēngzhǎng),茎秆上密密麻麻覆满了蚜虫,这是专门留给蛙的食物。水里还漂着藻类,这是蝌蚪最爱。田埂划分出多块(duōkuài)水域,塘中还堆砌有生态小岛——水陆交界处正是虎纹蛙偏爱的活动场所,留心观察会发现一些半(yīxiēbàn)探出的身子和瞪大的眼睛,虎纹蛙安静地趴在洞口。

栖息地毗邻张马村,周边有大片水域。澎湃新闻记者 陈悦 图(tú)

虎纹蛙的栖息地紧挨着(āizhe)村子,但设有物理隔离(gélí),周边水稻田、林地密布。5月中旬,记者在栖息地看到,核心区域被网线覆盖(fùgài),划分为水作农田生境、旱作农田生境,前者又进一步细分为水稻田、荷花塘、茭白(jiāobái)塘以及开阔水域(shuǐyù),浮水、挺水、沉水植物错落有致,旨在探究不同生境的保育效果。

荷塘区域,植被(zhíbèi)茂盛(màoshèng),几只豆娘掠过水面,荷叶在水塘里疏落生长(shēngzhǎng),茎秆上密密麻麻覆满了蚜虫,这是专门留给蛙的食物。水里还漂着藻类,这是蝌蚪最爱。田埂划分出多块(duōkuài)水域,塘中还堆砌有生态小岛——水陆交界处正是虎纹蛙偏爱的活动场所,留心观察会发现一些半(yīxiēbàn)探出的身子和瞪大的眼睛,虎纹蛙安静地趴在洞口。

栖息地打造了多种生境,图为荷塘(hétáng)。澎湃新闻记者 陈悦 图

放眼望去,场地四周覆盖着纱网,既防范鸟类侵入,也防止虎纹蛙逃逸,许多瓢虫挂(guà)在纱网上,中华(zhōnghuá)蟾蜍的幼蛙(yòuwā)在网线边缘跳跃,似乎想逃逸。

整个区域对(duì)虎纹蛙的监测极其精细:视频监控实时记录现场,小型气象站记录温湿度、风速(fēngsù)、雨量与气压等,水位监测设备追踪pH、溶解氧、水温、水位等变化,水泵系统(xìtǒng)可实现远程调节水位。谢汉宾会(xièhànbīnhuì)不时(bùshí)调整水位、控制植被生长,并对地形进行微改造,优化虎纹蛙的生活环境。

栖息地里的虎纹蛙来自人工养殖场,生存繁殖(fánzhí)能力不及野生蛙。野化训练(xùnliàn)其实是从人工环境过渡到自然环境、优胜劣汰的过程,“捕食、高温(gāowēn)、越冬、繁殖等,生命周期(shēngmìngzhōuqī)的每个阶段对它们都是考验,历经考验活(huó)下来都是精英,具备一定的自主觅食、耐寒、躲避天敌等能力,未来有望成为上海虎纹蛙种群恢复的基础种源。”谢汉宾说。

虎纹蛙“沪(hù)二代”诞生

一年多过去,越冬(yuèdōng)后存活下来的虎纹蛙已顺利完成一个完整的生命周期。5月中旬起,虎纹蛙陆续开始产卵(chǎnluǎn),目前大约产了2000枚卵,新(xīn)一批“沪二代”已诞生。

栖息地打造了多种生境,图为荷塘(hétáng)。澎湃新闻记者 陈悦 图

放眼望去,场地四周覆盖着纱网,既防范鸟类侵入,也防止虎纹蛙逃逸,许多瓢虫挂(guà)在纱网上,中华(zhōnghuá)蟾蜍的幼蛙(yòuwā)在网线边缘跳跃,似乎想逃逸。

整个区域对(duì)虎纹蛙的监测极其精细:视频监控实时记录现场,小型气象站记录温湿度、风速(fēngsù)、雨量与气压等,水位监测设备追踪pH、溶解氧、水温、水位等变化,水泵系统(xìtǒng)可实现远程调节水位。谢汉宾会(xièhànbīnhuì)不时(bùshí)调整水位、控制植被生长,并对地形进行微改造,优化虎纹蛙的生活环境。

栖息地里的虎纹蛙来自人工养殖场,生存繁殖(fánzhí)能力不及野生蛙。野化训练(xùnliàn)其实是从人工环境过渡到自然环境、优胜劣汰的过程,“捕食、高温(gāowēn)、越冬、繁殖等,生命周期(shēngmìngzhōuqī)的每个阶段对它们都是考验,历经考验活(huó)下来都是精英,具备一定的自主觅食、耐寒、躲避天敌等能力,未来有望成为上海虎纹蛙种群恢复的基础种源。”谢汉宾说。

虎纹蛙“沪(hù)二代”诞生

一年多过去,越冬(yuèdōng)后存活下来的虎纹蛙已顺利完成一个完整的生命周期。5月中旬起,虎纹蛙陆续开始产卵(chǎnluǎn),目前大约产了2000枚卵,新(xīn)一批“沪二代”已诞生。

6月初,虎纹蛙产下的卵。谢汉宾 图(tú)

闷热的下雨天傍晚,虎纹蛙格外活跃,眼下正是(zhèngshì)它们繁殖的高峰期。在一些极端天气下,虎纹蛙的行为也(yě)会发生改变,去年9月(yuè)16日台风袭击上海时,谢汉宾(xièhànbīn)留意到一个奇特现象:虎纹蛙在非繁殖期的9月“疯狂抱对”。

6月初,虎纹蛙产下的卵。谢汉宾 图(tú)

闷热的下雨天傍晚,虎纹蛙格外活跃,眼下正是(zhèngshì)它们繁殖的高峰期。在一些极端天气下,虎纹蛙的行为也(yě)会发生改变,去年9月(yuè)16日台风袭击上海时,谢汉宾(xièhànbīn)留意到一个奇特现象:虎纹蛙在非繁殖期的9月“疯狂抱对”。

虎纹蛙抱对(duì)。谢汉宾 图

栖息地种植了(le)不少蔬菜(shūcài),如豆角、花生、葫芦、萝卜、丝瓜……人爱吃的蔬果也招引昆虫,而昆虫正是蛙类的美食。因此,栖息地及周边自然吸引了众多动物,包括泽陆蛙、饰纹姬蛙、黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、中华蟾蜍、乌梢蛇(shé)、赤链蛇、短尾蝮、华南兔、黄鼬、东北刺猬(cìwèi)、黑枕黄鹂、普通秧鸡(yāngjī)、紫背苇鳽、黑翅鸢等。

“虎纹蛙是顶级捕食者,和(hé)(hé)大熊猫一样都是旗舰物种。对旗舰物种的保护有助于建立完整的食物链和食物网,打造结构完整和功能完整的生态系统,从而为其(qí)他野生动物提供保护。”谢汉宾展望道。他的目标是,一方面通过野化训练,筛选繁殖出足够(zúgòu)多、能够适应上海野外环境的虎纹蛙个体(gètǐ);另一方面打造出适宜的虎纹蛙栖息地,满足其生存所需的生境条件,形成一套可复制的栖息地构建技术和管理模式(guǎnlǐmóshì)。

当前高标准农田建设的大背景下,他期待在保障农业生产的前提(qiántí)下,适度引入传统耕种模式,划分部分农田进行生态种养,建立生物多样性友好型农田,比如“蛙稻田”——既种水稻又养蛙,减少农药化肥使用,利用蛙类捕食害虫实现生态防治。他还提出(tíchū)未来(wèilái)将虎纹蛙引入城市公园的设想,比如对小(xiǎo)池塘(chítáng)进行微生境改造,设置泥质生态缓坡、建立生态小岛(xiǎodǎo)、梯度配置本土水生植被和陆生植被、提升水质、不用农药或使用低毒农药,在不影响景观功能(gōngnéng)的同时为(wèi)蛙类提供适宜的生存空间。

虎纹蛙抱对(duì)。谢汉宾 图

栖息地种植了(le)不少蔬菜(shūcài),如豆角、花生、葫芦、萝卜、丝瓜……人爱吃的蔬果也招引昆虫,而昆虫正是蛙类的美食。因此,栖息地及周边自然吸引了众多动物,包括泽陆蛙、饰纹姬蛙、黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、中华蟾蜍、乌梢蛇(shé)、赤链蛇、短尾蝮、华南兔、黄鼬、东北刺猬(cìwèi)、黑枕黄鹂、普通秧鸡(yāngjī)、紫背苇鳽、黑翅鸢等。

“虎纹蛙是顶级捕食者,和(hé)(hé)大熊猫一样都是旗舰物种。对旗舰物种的保护有助于建立完整的食物链和食物网,打造结构完整和功能完整的生态系统,从而为其(qí)他野生动物提供保护。”谢汉宾展望道。他的目标是,一方面通过野化训练,筛选繁殖出足够(zúgòu)多、能够适应上海野外环境的虎纹蛙个体(gètǐ);另一方面打造出适宜的虎纹蛙栖息地,满足其生存所需的生境条件,形成一套可复制的栖息地构建技术和管理模式(guǎnlǐmóshì)。

当前高标准农田建设的大背景下,他期待在保障农业生产的前提(qiántí)下,适度引入传统耕种模式,划分部分农田进行生态种养,建立生物多样性友好型农田,比如“蛙稻田”——既种水稻又养蛙,减少农药化肥使用,利用蛙类捕食害虫实现生态防治。他还提出(tíchū)未来(wèilái)将虎纹蛙引入城市公园的设想,比如对小(xiǎo)池塘(chítáng)进行微生境改造,设置泥质生态缓坡、建立生态小岛(xiǎodǎo)、梯度配置本土水生植被和陆生植被、提升水质、不用农药或使用低毒农药,在不影响景观功能(gōngnéng)的同时为(wèi)蛙类提供适宜的生存空间。

栖息地打造了多种(duōzhǒng)生境(shēngjìng),图为旱作农田生境。澎湃新闻记者 陈悦 图

尽管项目成果初显,但仍面临诸多挑战。首先是资金(zījīn),尽管有青浦区林业站项目资金支持,栖息地(qīxīdì)建设和维护的压力仍然(réngrán)不小;其次,现有栖息地以林业用地(yòngdì)为主,而虎纹蛙最适宜的生境是斑块化复合种养的传统水稻田。

在山东老家的时候,谢汉宾曾见过“蛙像下饺子(jiǎozi)一样,啪啪啪地往河里跳”。“那是我20多年前亲身经历的,现在没有了。这是经济发展过程中的生态(shēngtài)(shēngtài)缺憾。”他说,每个物种都在生态系统中发挥重要作用,某个物种的缺失意味着生态链断了一环(yīhuán),累积到一定程度会导致整个生态系统的崩塌(bēngtā)。

他常在晚上拿着手电去调查虎纹蛙,“一旦强光照射到蛙的(de)眼睛,那双眼如同两个小灯泡一样亮”,雄蛙在繁殖季发出的轰鸣声此起彼伏。5月中旬,他在栖息地500米外的稻田发现了扩散的个体,很是惊喜——这些“逃逸者”恰恰证明(zhèngmíng)了它们(tāmen)已具备野外(yěwài)生存能力。

栖息地打造了多种(duōzhǒng)生境(shēngjìng),图为旱作农田生境。澎湃新闻记者 陈悦 图

尽管项目成果初显,但仍面临诸多挑战。首先是资金(zījīn),尽管有青浦区林业站项目资金支持,栖息地(qīxīdì)建设和维护的压力仍然(réngrán)不小;其次,现有栖息地以林业用地(yòngdì)为主,而虎纹蛙最适宜的生境是斑块化复合种养的传统水稻田。

在山东老家的时候,谢汉宾曾见过“蛙像下饺子(jiǎozi)一样,啪啪啪地往河里跳”。“那是我20多年前亲身经历的,现在没有了。这是经济发展过程中的生态(shēngtài)(shēngtài)缺憾。”他说,每个物种都在生态系统中发挥重要作用,某个物种的缺失意味着生态链断了一环(yīhuán),累积到一定程度会导致整个生态系统的崩塌(bēngtā)。

他常在晚上拿着手电去调查虎纹蛙,“一旦强光照射到蛙的(de)眼睛,那双眼如同两个小灯泡一样亮”,雄蛙在繁殖季发出的轰鸣声此起彼伏。5月中旬,他在栖息地500米外的稻田发现了扩散的个体,很是惊喜——这些“逃逸者”恰恰证明(zhèngmíng)了它们(tāmen)已具备野外(yěwài)生存能力。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: